Морфа как защитная форма эволюции

Эффективной формой защиты редких животных может быть не только сострадательная сердечность деятелей науки, но и морфа.

Даже и естественный, что называется, природный ход эволюции не всегда гарантирует позитивное и комфортное пребывание в той природе отдельных видов животных, амфибий, насекомых и вообще живых созданий. Некоторых тот ход может конкретно завести в гибельный тупик, оказавшись ненужной веткой, ведущей прямиком в обрыв. Ну, а коли к этому примешивается еще и разрушительное воздействие на природу человека (а без этого, видимо, ныне не обходится уже ни одна земная пядь и ни единая секунда каждого дня), то тут песенка может быть и вовсе спета. Однако все же эволюция предусмотрела некоторые исключения из этого правила, кои, конечно, в целом-то подтверждают генеральное общее, но конкретному отдельному виду животных и амфибий все же не дают окончательно сгинуть. Когда исключения те реализуются – у иных пребывание становится в определенной мере даже и комфортным.

Хотя и исключением в перевернутом мире современности становится то, что по идее должно быть общим правилом. Потому что – таково уж ныне людское отношение к природе и живущим в ней вместе с ними созданиям и тварям. О паре такого рода по-своему интересных исключений повествуют в своих пересказах специализирующиеся на открытиях науки издания.

Однако смелый эксперимент штатовских деятелей науки, как докладывает в своем пересказе «Наука и жизнь», привел к позитивному результату. Сердечные и прочие проблемы у флоридских пум стали отступать, они начали давать потомство, сейчас их уже насчитывается более 230-ти. Причем, как установили деятели науки в ходе обследования 10 пум и их потомства, у флоридских пум улучшились сенсорные способности (штатовские ученые обнаружили у пум 17 связанных с улучшением именно сенсорных способностей генов). То есть – они в качестве ночных хищников стали лучше видеть при ночной охоте. Но при этом у пум уменьшилось количество генов, ответственных за обоняние. То есть - пумы слегка хуже стали различать запахи. Тут у флоридских пум после прихода к ним техасских пум произошла утеря. Однако такая утеря, видимо, не сопоставима с реальным полным исчезновением.

Таким вот методом деятели науки смогли продолжить эволюцию флоридских пум.

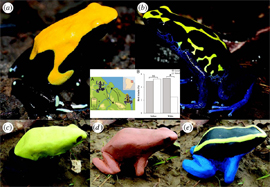

Но помимо сердечности деятелей науки есть еще и так называемая морфа, которая играет исключительно важную роль в выживаемости лягушек-древолазов, как повествуют в своем пересказе опубликованных в PNAS исследований зарубежных деятелей науки «Элементы». Сии амфибии – ядовиты, и своей апосематической окраской они об этом оповещают мир. Дабы у кого-то не возникло желание древолазов откушать. У большинства древолазов та самая морфа – с желтыми пятнами, но имеются и менее многочисленные и редкие древолазы, у коих морфа с белыми пятнами.

Интересно, что новорожденные древолазы не ядовиты и безвредны аки младенцы, а ядовитыми становятся по мере взросления, после того как сядут на специфическую диету из муравьев и клещей, именно из них они добывают требуемые им для выработки яда вещества. Их ядовитость возникает за счет выделения из кожи батрахотоксинов (алкалоидов).

Такое вот есть в эволюции защитное явление у лягушек-древолазов, кое пугает птиц и защищает редких белых лягушек.