Телескопы обновляют космическую мозаику

Телескопы позволяют ученым совершать новые открытия, им с их помощью, кажется, кое-что становится действительно известно.

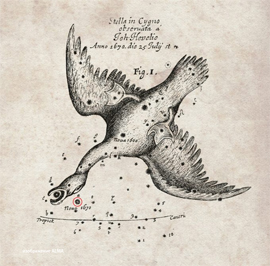

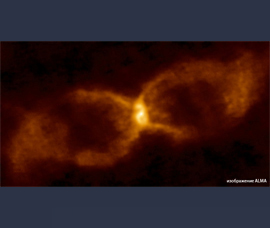

Деятелям науки, к примеру, через сеть радиотелескопов ALMA удалось проникнуть в природу описанной еще монахом Антельмом из Дижона и астрономом Яном Гевелием в начале 1670-х годов небесной вспышки. По полученным через сеть ALMA данным, в далекой давности в расположенном в созвездии Лисичка объекте CK Vulpeculae на расстоянии в почти полторы тысячи световых лет от Земли столкнулись так называемый белый и коричневый карлики.

Саму туманность на месте вспышки с уникальной формой с внешне похожим на песочные часы обликом с расходящимися из центра в стороны джетами астрономы обнаружили еще в середине 1980-х годов, а про столкновение белого и коричневого карликов – лишь сейчас. На это астрономов навело наличие большого количества органических молекул и лития в центре туманности и в джетах.

Через выведенные на космическую орбиту телескопы (например, так называемые космические гамма-телескопы) в принципе можно много чего узнать. Сейчас, как докладывает всему прогрессивному человечеству та же «Наука и жизнь», функционируют «несколько космических гамма-телескопов». В частности, заработавшая в 2002 году Международная обсерватория гамма-лучей INTEGRAL Европейского космического агентства, находящаяся

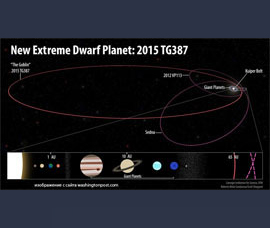

«Вторым был открыт объект 2012 VP113 с перигелием ~80 а. е. и афелием ~446 а. е. Скорее всего, он меньше Седны (радиус оценивается в 400–1000 км),- разъясняется в пересказе.

Третий новый открытый астрономами объект пока назван «2015 TG387» - «в афелии он удаляется от Солнца больше чем на 2000 а. е., а это значит, что он залетает во внутреннее облако Оорта».

Относительно самого облака Оорта в пересказе даются по-своему интересные разъяснения.

«В первой половине ХХ века астрономы стали понимать, что в Солнечной системе должен быть какой-то источник «новых» комет: поскольку при каждом пролете мимо Солнца комета лишается части своего вещества (благодаря чему образуются комы и хвосты, и мы видим кометы), то за миллиарды лет все кометы давно бы испарились. Вполне естественно предположить, что где-то за орбитой Нептуна (радиус которой равен ~30 астрономических единиц, а. е.; 1 а. е. ≈ 150 млн км — среднее расстояние от Земли до Солнца) находится много небольших ледяных тел, которые при определенных условиях могут пополнять ряды комет. Эту идею в 1930-х

По разным оценкам в облаке Оорта от 100 миллиардов до 2 триллионов ледяных объектов, обращающихся по разным относительно стабильным орбитам вокруг Солнца. Но эта стабильность довольно легко может быть нарушена гравитационным воздействием со стороны пролетающей мимо звезды (одна из таких звезд — звезда Шольца, которая, вероятно, пролетела близко от Солнца примерно 70 000 лет назад), галактического прилива и т. д. В таком случае некоторые из тел облака Оорта могут изменить свои орбиты и устремиться в сторону Солнца — считается, что так появляются долгопериодические кометы. Эти кометы имеют сильно вытянутые орбиты (с большим эксцентриситетом) и они обычно наблюдаются во внутренней области Солнечной системы всего один раз (из-за очень большого периода). У некоторых комет орбиты могут вообще оказаться параболическими или гиперболическими (эксцентриситет ≥1) — они покидают Солнечную систему. У короткопериодических комет период обращения вокруг Солнца меньше 200 лет и, чаще всего, их орбиты лежат близко к плоскости эклиптики. Эти кометы (по крайней мере, сейчас) в основном прилетают из так называемого рассеянного диска (а некоторые — из пояса Койпера или даже из более близких областей Солнечной системы),- объясняется в пересказе.

«Предполагается, что количество объектов размером более 40 км в этой зоне составляет около 2×106 штук, что соответствует 1022 кг суммарной массы — это близко к массе пояса Койпера,- отмечают «Элементы», подчеркивая, что «новооткрытый седноид отлично уживается с предполагаемой планетой Х».

Такое вот новое звено в эволюции Солнечной системы открыли астрономы через телескопы.

Впрочем, многое деятели науки устанавливают и без телескопов.

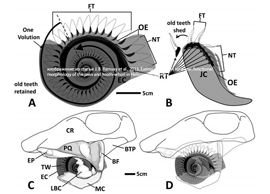

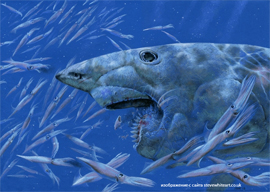

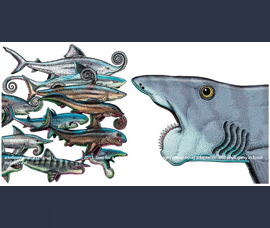

К примеру, без оных ученые, похоже, восполнили фрагмент эволюции обитавшего в пермском периоде геликоприона, вооруженного серией – от 80 до 190 - острых зубов-лезвий, имевших общий спирально-свернутый корень: это создание, видимо, разрезало своей «пилой» переднюю часть тела моллюсков отряда Aulacocerida, этим, похоже, и питалось. Об этом повествуют в своем пересказе «Элементы».

Деятели науки через наблюдение за гориллами также ухватились за сулящий новацию в понимании эволюции человека факт: они установили, что уделяющим много времени детенышам (тем, кто часто с ними играет, чистит им шерсть и вообще проявляет о них заботу) самцам «больше везёт и с самками, и они оставляют больше потомства». Об этом повествуют в своем пересказе опубликованных в Scientific Reports выводов ученых «Наука и жизнь».

Такие на данный момент новые фрагменты появились у ученых в перманентно строящейся ими мозаике открытий.