Прочли рассказ дождей и черепа палеолита

Лучший свидетель и одновременно обвинитель витающей в атмосфере над большими городами и малыми весями химии является дождь, а способный рассказать, сколь трудно жилось неандертальцам и кроманьонцам и иным палеолитическим сапиенсам в древнем, буквально замешанном на крови и ранах первобытном мире, очевидец – останки древнего люда (они и о сию пору, в наш суперкомпьютерный век, все еще остаются главными рассказчиками о событиях старины глубокой).

Потому с небес – вопреки расхожему мнению - течет в больших городах и малых весях все-таки далеко не обыкновенная, а сугубо наполненная сотнями, а то и тысячами органических веществ вода, и именно по ним современные деятели науки определяют, чем именно проживающие в них граждане дышат. А так называемую машину времени, чтобы путешествие на ней поведало о житье-бытье тех же неандертальцев и кроманьонцев и иного палеолитического люда, вопреки многочисленным околонаучным повествованиям, видимо, все-таки еще не изобрели и на практике не изготовили.

Ну, а граждане – особливо в больших городах, таких, к примеру, как Москва – дышат химией, и даже списочный ее состав дюже велик. Специалисты химического факультета МГУ в образцах весеннего дождя в Москве нашли более 700 органических веществ, среди них – превышающие допустимую норму бензпирены (по столице колесят слишком много авто), полициклические соединения (указывает на горение древесины и угля), диалкилфталаты (указывает на краски, полимеры и бетон), трибутилфосфат (указывает на пластики), дихлорнитрометан (обычно указывает на процесс дезинфекции воды и деятельность мусоросжигательных заводов). Об этом повествует в своем пересказе вездесущая «Наука и жизнь».

Так что, видимо, ближайшая эволюция человечества будет влажно-ураганной (если, конечно, в исследования деятелей науки не вкралась какая-то ошибка, но ошибочные суждения авторитетный в научном мире журнал Nature вряд ли стал бы публиковать, а именно на него ссылаются в пересказе).

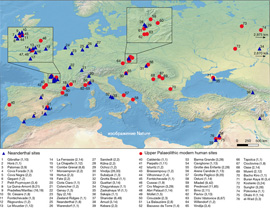

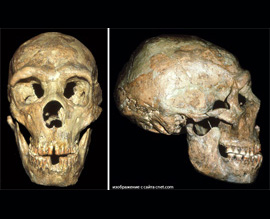

Человечеству, собственно, не привыкать к напастям, поскольку и на заре первобытной эпохи житье неандертальцев и кроманьонцев и иного палеолитического люда-племени явно было не сахар. Суровое, прямо скажем, было житье, причем у неандертальцев она была не более суровой, чем у палеолитических сапиенсов, потому что она была примерно одинаково сурова и для тех и для других. Развеяли устоявшийся миф о более суровой жизни неандертальцев, нежели у палеолитических сапиенсов, исследования германских антропологов, основанных на анализе частоты встречаемости черепных травм и у тех, и у других. Ученые пришли к выводу, что «общий уровень травматизма у двух видов палеолитических охотников-собирателей оказался практически одинаковым». Об этом повествуют «Элементы» в своем пересказе опубликованных в том же журнале Nature результатов исследований германских антропологов.

«Достоверных различий по общей частоте встречаемости черепных травм у неандертальцев и сапиенсов обнаружить не удалось, несмотря на все ухищрения,- подчеркивается в пересказе.

«Также выявилась достоверная связь между сохранностью костей и частотой встречаемости травм: чем лучше сохранилась кость, тем больше шансов, что на ней обнаружатся следы травмы. На это не удается списать отсутствие различий по уровню травматизма между видами, но из этого следует, что при оценке травматизма обязательно нужно учитывать фактор сохранности.

Единственное достоверное различие между неандертальцами и сапиенсами, которое авторам удалось обнаружить, связано с возрастным распределением черепных травм. Оказалось, что у неандертальцев, умерших молодыми (в возрасте от 12 до 30 лет), черепные травмы встречаются чаще, чем у переваливших за 30-летний рубеж. У сапиенсов прослеживается обратная тенденция. При интерпретации этого факта нужно учитывать, что, судя по имеющимся признакам заживления, большинство травм в изученной выборке не были непосредственной причиной смерти. Некоторые из них могли быть получены задолго до смерти: известно, что следы сколько-нибудь серьезных черепных травм обычно сохраняются на всю жизнь (и после того, как рана зажила, уже невозможно определить, когда она была получена). Поэтому в принципе можно ожидать, что следы травм будут постепенно накапливаться с возрастом. С этой точки зрения картина, наблюдаемая у сапиенсов, выглядит более естественной, чем то, что мы видим у неандертальцев. Обнаруженная закономерность может говорить о том, что неандертальцы чаще, чем сапиенсы, получали травмы в юности и реже — в зрелом возрасте. Или же уровень травматизма был сходным в обоих возрастах, однако травмированные в юности неандертальцы имели меньше шансов дожить до 30 лет по сравнению с травмированными молодыми сапиенсами. О причинах всего этого можно пока лишь гадать,- разъясняется в пересказе.

Тем не менее, «Элементы» не желают полностью и во всем соглашаться с германскими деятелями науки, научные результаты коих пересказывают, утверждая, что исследования немецких ученых пока полностью не перечеркивает «все прежние рассуждения о суровой жизни неандертальцев».

«Элементы» считают, что германские антропологи не вполне охватили весь имевшийся материал, хотя такую претензию они и сделали. Немецкие деятели науки, как полагают «Элементы», в свою выборку почему-то не включили неандертальцев «из испанской пещеры Эль-Сидрон», «хотя там есть и нижние челюсти, и фрагменты нейрокраниумов (черепных коробок)». Германцы не учитывали «характер травм и степень их тяжести». Кроме того, «у неандертальцев (как, впрочем, и у сапиенсов), помимо черепных травм, описано множество других патологий», но это немецкими деятелями науки почему-то «не рассматривались». Не взяли в расчет германцы и «новые данные о том, в каких нелегких условиях росли неандертальские дети», а также целый ряд важных и существенных факторов. Поэтому и миф «о суровой неандертальской жизни рано объявлять развенчанным», считают «Элементы».

Однако – как бы там ни было – эволюция исчезнувших с планеты неандертальцев и эволюция палеолитических сапиенсов все равно были суровыми.